部分に係る建築基準法等の関係法令によるものとする。 (本基準により難い仕様) 第3条 本基準により難い仕様であっても、当法人が本基準と同等の性能が確保されていると認めた 場合は、本基準によらないことができる。 第2章 木造住宅建築基準法施行令 第38条(基礎) 1 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。木造軸組構法では、どのような仕口金物が使用できますか。 解 説 木造建築物における構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法は、建築基準法 施行令第 47条の規定に基づき、平12建告第1460号で定められています。

基礎の立ち上がりの高さ 家づくり相談 Sumika 建築家 工務店との家づくりを無料でサポート

木造 基礎 高さ 建築基準法

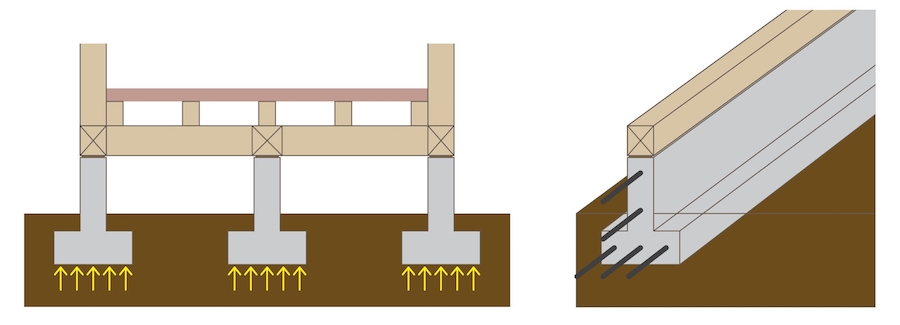

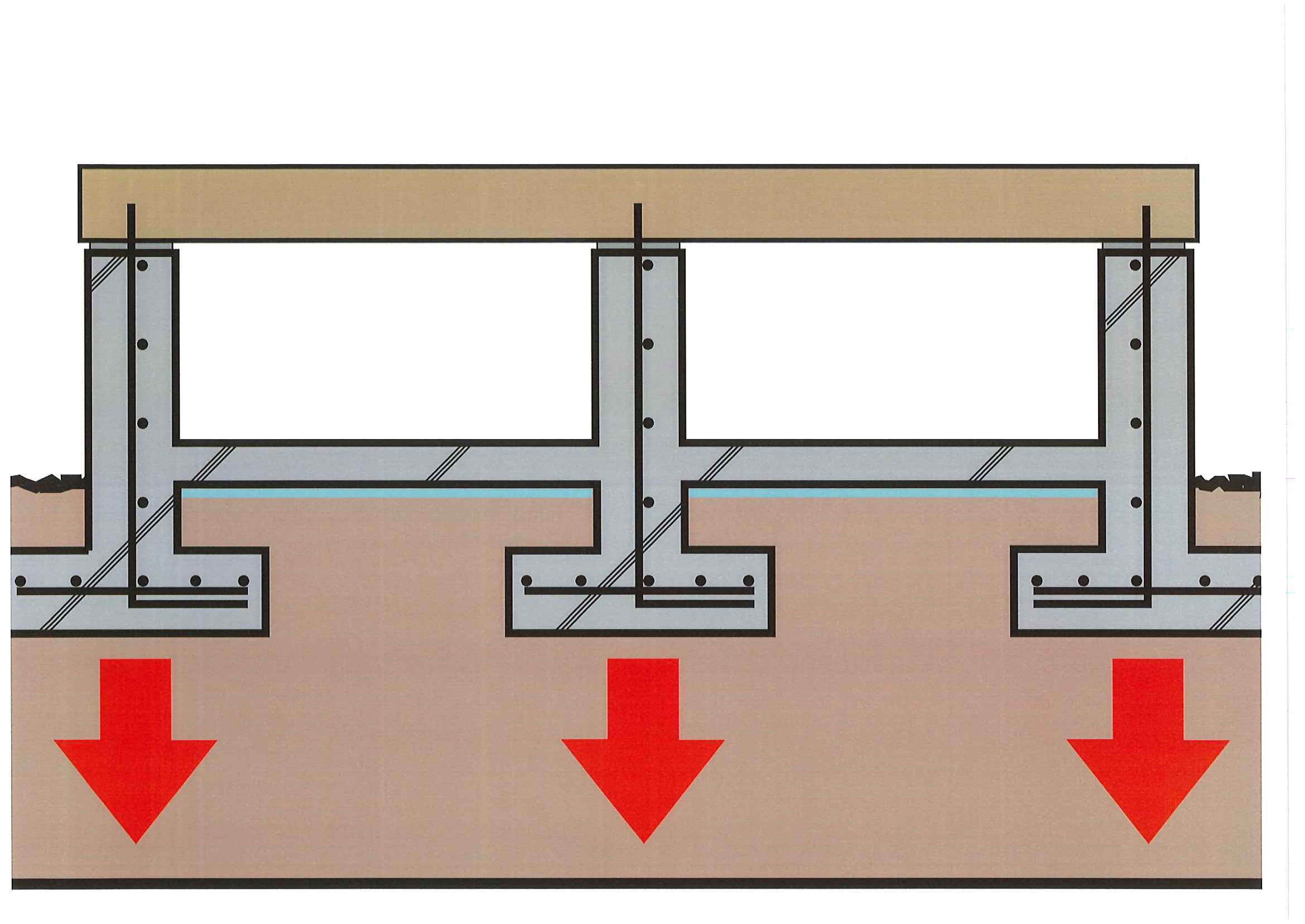

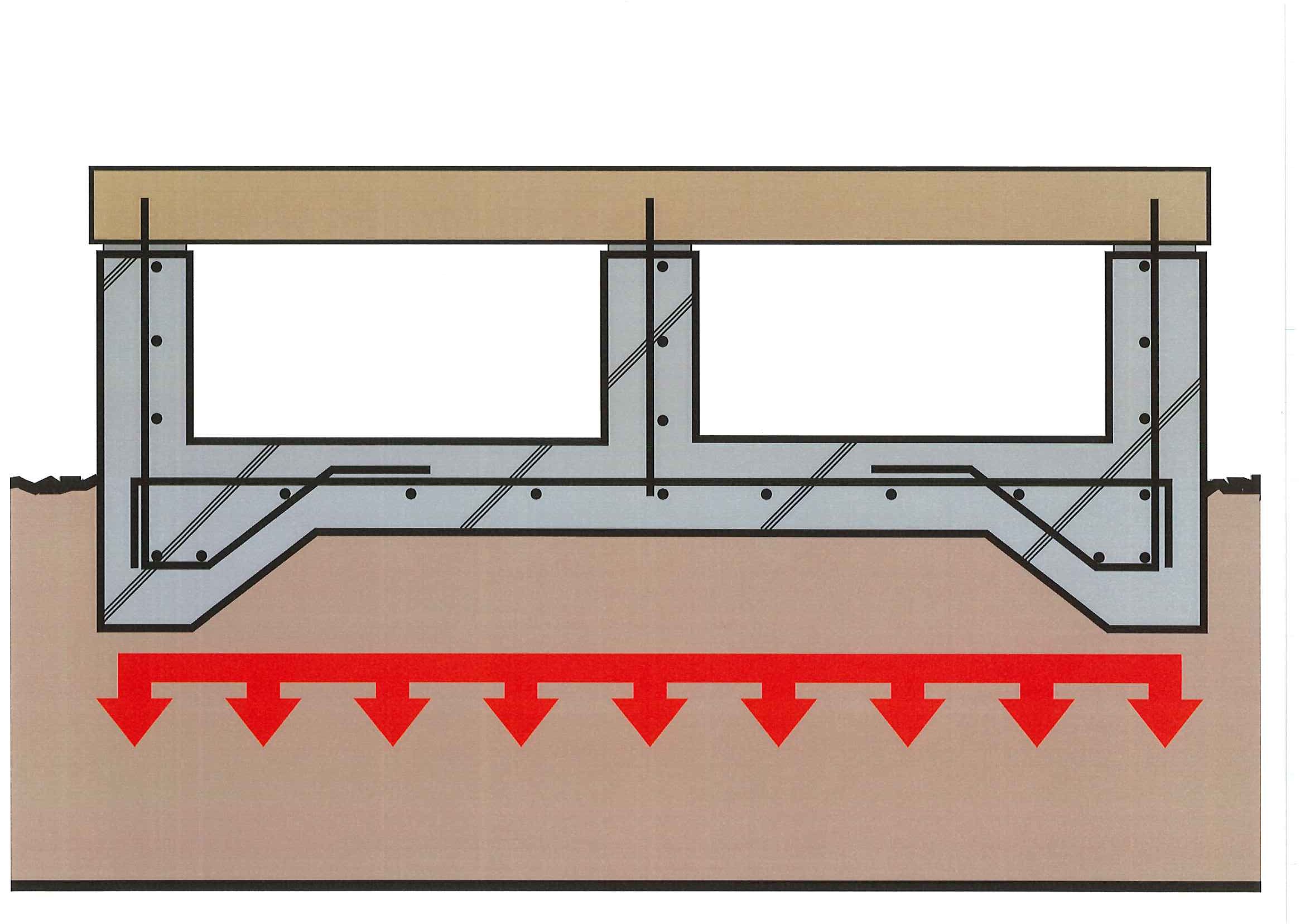

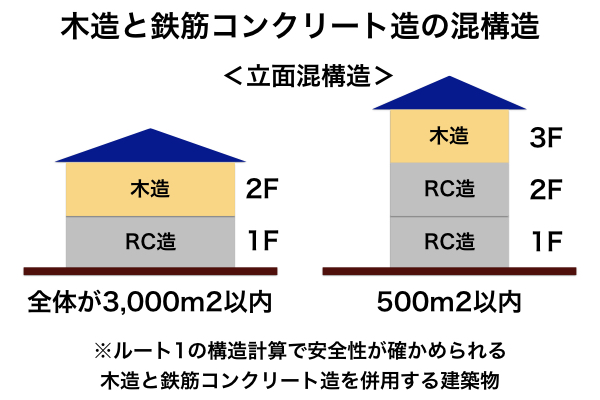

木造 基礎 高さ 建築基準法-4)上部木造の壁量については、建築基準法施行令46条の3階建て壁量の12倍程度で設計すれば 粗納まると思います。 5)屋根面・2階床面に構造用合板・火打等を設置し水平剛性を確保するすことが必要です。 混構造とは柱を基礎に緊結する方式、柱を礎石上に立てる方式 1 2 基礎形式の選定 べた基礎 基礎形式選定の基準 (平12建告1347号第1より) 地盤の長期許容応力度 qa (kN/㎡) 選択できる基礎形式 検定 OK 検定条件:基礎形式選定の基準を満たしていればOK 1 3 基礎仕様一覧表

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

建築基準法制定 建築基準法が制定された。 これに伴い市街地建築物法は廃止された。 建築基準法施行令に構造基準が定められる。 許容応力度設計が導入される。 木造住宅においては 床面積に応じて必要な筋違等を入れる「壁量規定」が定められた。建築基準法改正 新耐震基準倒壊など防止性能を確認する構造計算の追加。壁量規定・必要壁長さ・軸組の種類・倍率が改定。一次・二次設計の導入 1987年 建築基準法改正 準防火地域での木造3階建てが建設可能に。高さ制限の緩和 1995年 阪神・淡路大震災 左図が床高さ基準あり。右図が床高さ基準なし。 建築基準法施行令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法) 最下階の居室の床が木造 である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。

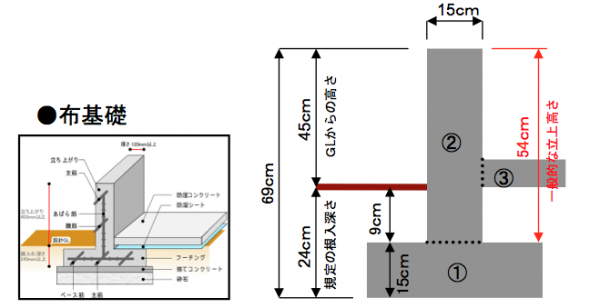

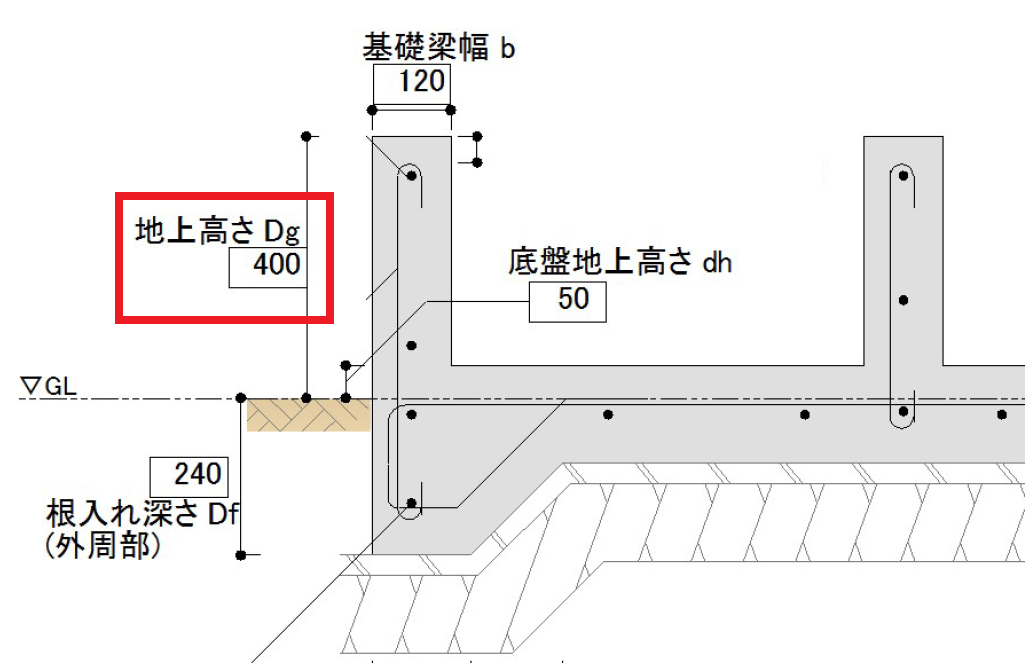

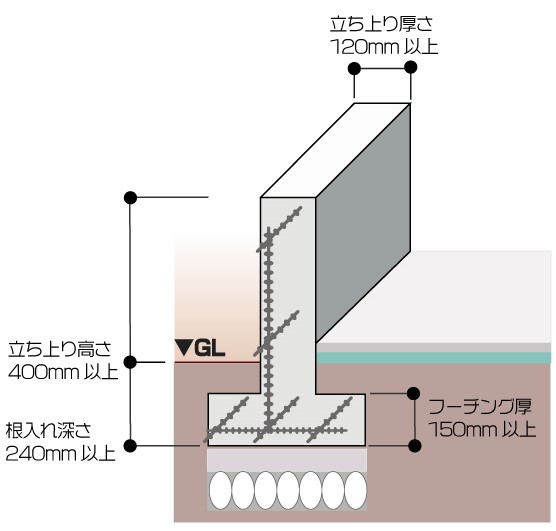

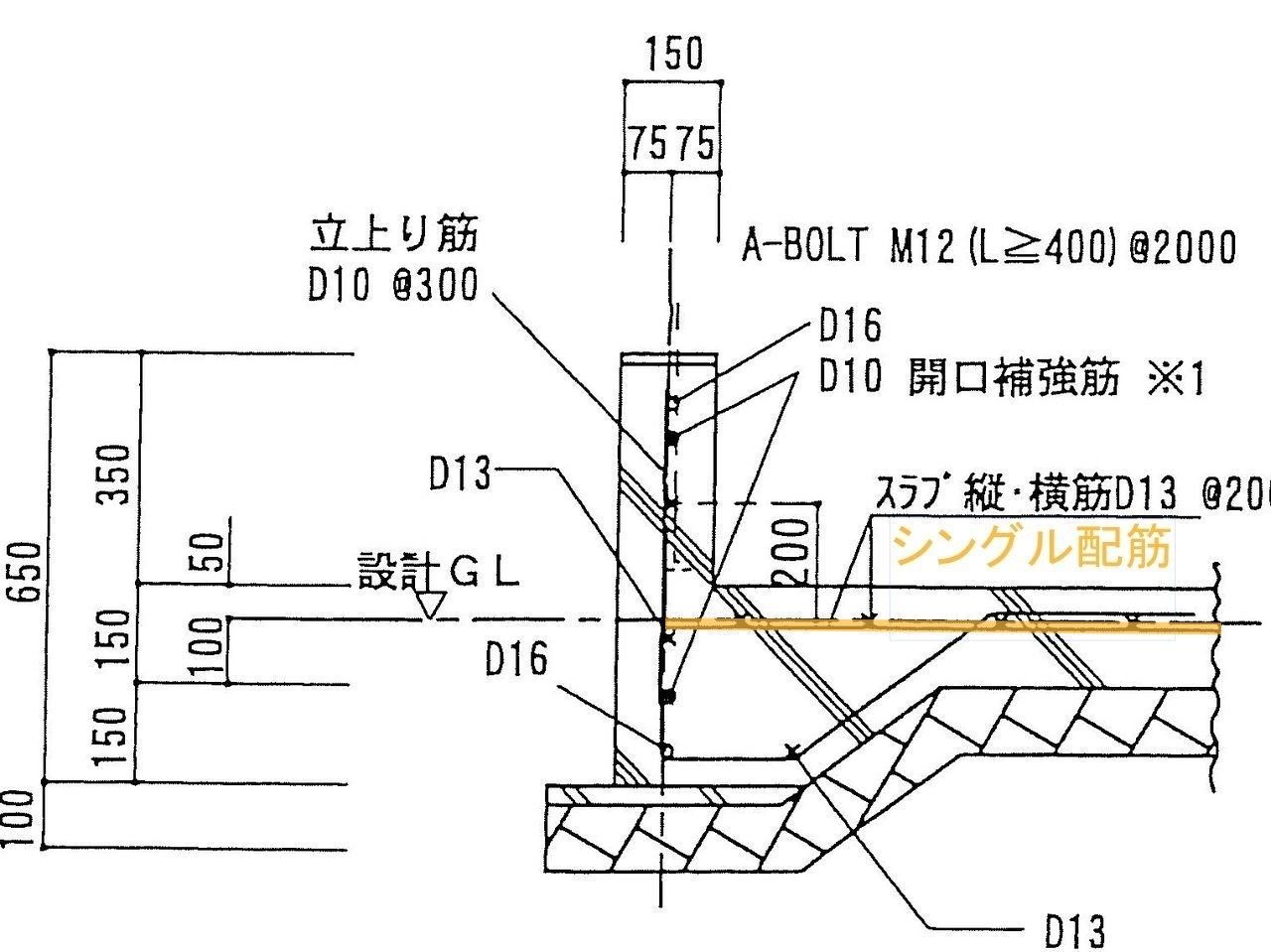

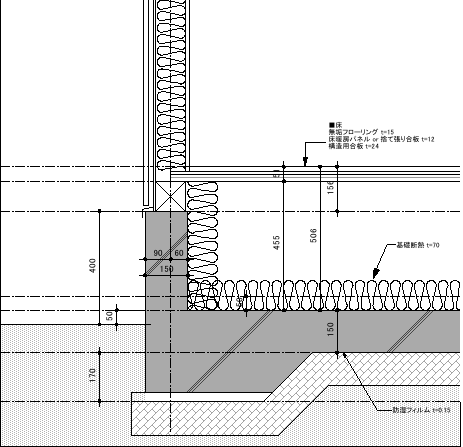

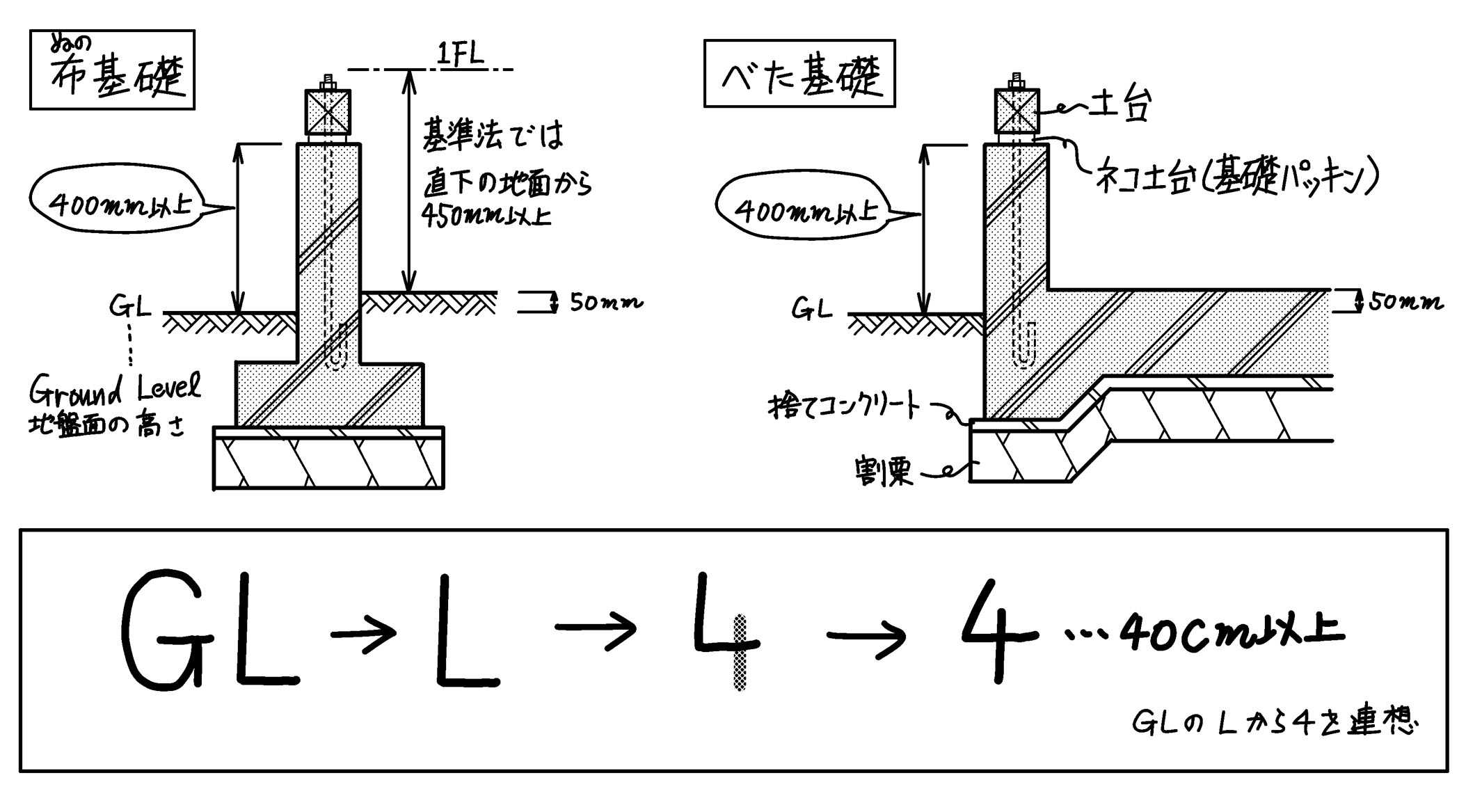

木造計画・設計基準の資料(平成29年改定) 5 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 るために必要な技術的事項等が定められている。 建築計画、防犯設備、運用・管理による対策を適切に組み合わせ、それぞれが補完し合う 木造基礎の高さは建築基準法上30㎝以上とする必要があります。 瑕疵担保保険会社もほとんど30㎝以上としています。 又床高は防湿上、直下の地面より45㎝とすることが基準法で求められます (コンクリート土間の場合緩和されす)。階 構 造 床面積(㎡) 階 高(mm) 2 木造 35 2,800 1 木造 35 2,800 合 計 70 固有周期・外力分布係数 h(m) α T Ai 積雪なし 積雪あり 605 100 01 A1=100 =140と仮定 A1=100 =130と仮定 積雪を見込まない場合(建築基準法施行令第46条)

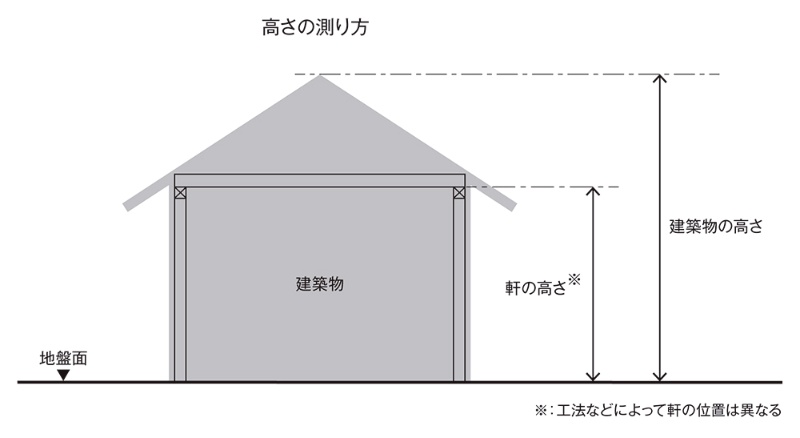

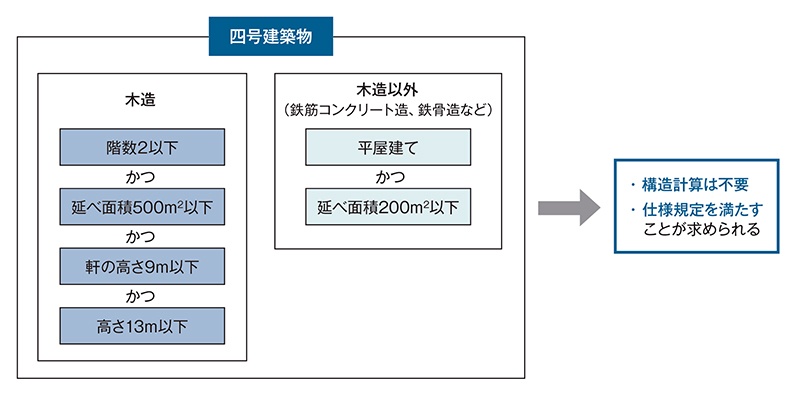

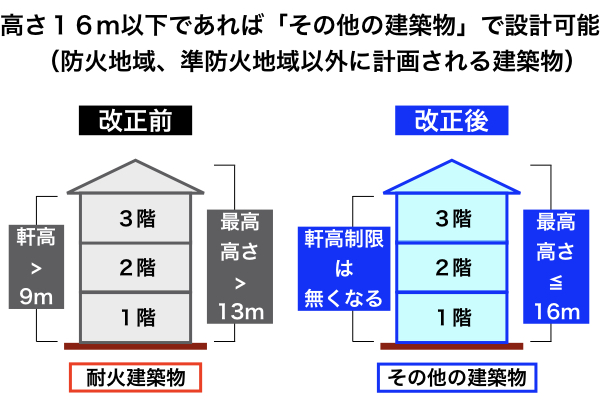

建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する 許容応力度 (改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。木造の事務所で必要となる耐火性能は、高さ 13m または軒高 9m を超える事務所では、耐火建築物とする必要がありますが、防火上の技術的基準に適合する木造建築物の場合は耐火要件が緩和されます。 (令 129 条の 2 の 3 ) 延べ床面積が 1,000m2 を超える木造建築物は、防火壁により 1,000m2 以内 四号建築物とは 建築基準法第6条第1項に、構造種別、用途、規模などにより建築物は一号から四号までに分かれています。 木造の場合、四号建築物は以下の通りです。 ・階数が二階建てまで(二階建て、平屋建て) ・延床面積500㎡以下(500㎡含む

四号特例を考えてみる ルーム内で公開された記事

住宅のコンクリート基礎にはどんな種類があるか Cmc

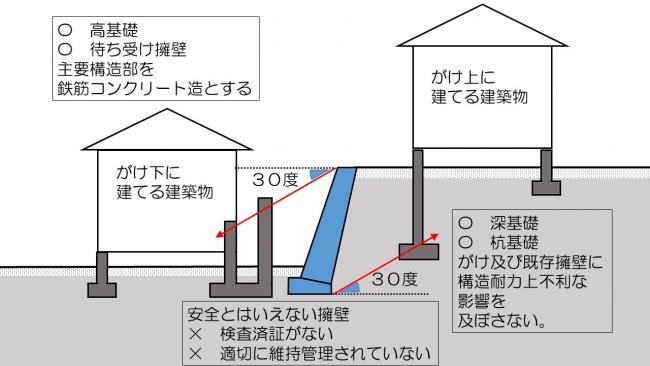

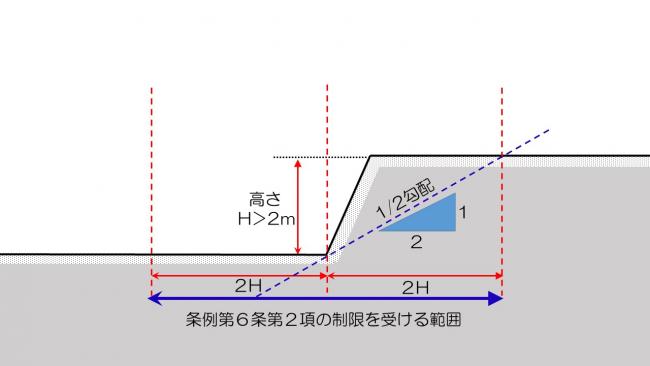

19 年 6 月末に改正建築基準法が施行されました。 これまでは、防火地域、準防火地域以外に計画される建築物は、最高高さ 13m 超または軒高 9m 超の条件に該当する場合、耐火建築物等にすることが求められました。 今回の改正により軒高の制限が解除され、最高高さ 16m 以下であれば防耐火 上の建物も下の建物も がけの高さの2 ※4号特例:建築基準法で、2階建て以下、延べ面積500㎡以下等の木造建築物で建築士が設計したものは建築確認の審査を省略することができると柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件 第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第42条第1項第三号に規定する柱と基礎とを接合する方 法は,次に掲げる基準に適合するものとする。

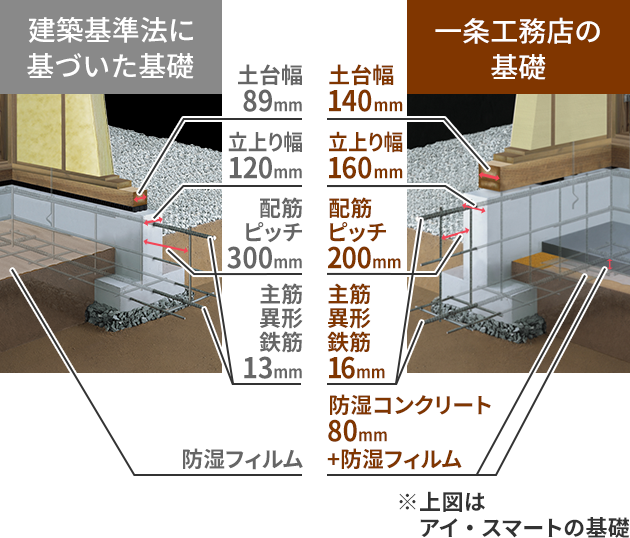

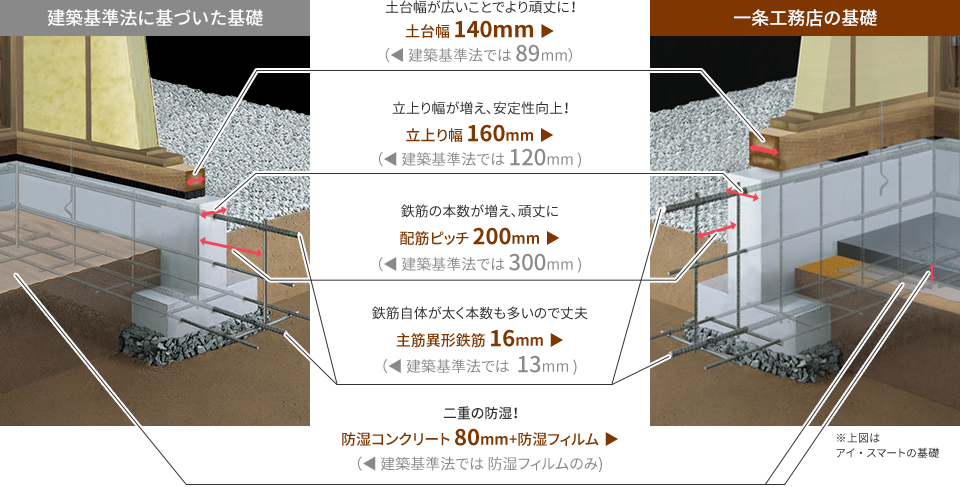

高耐久 高耐震基礎 性能を追求する住宅メーカー 一条工務店

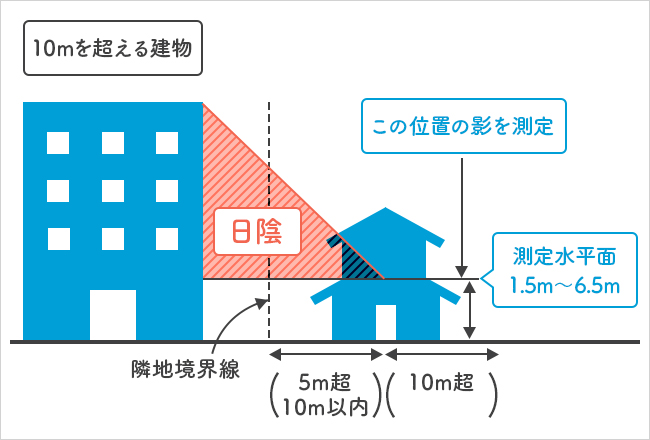

日影規制とは 北側斜線制限とは 土地を探す前に知っておきたい基礎知識 住まいのお役立ち記事

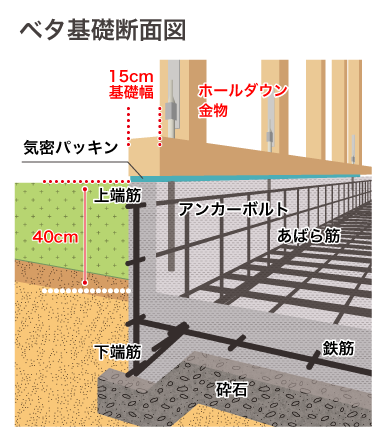

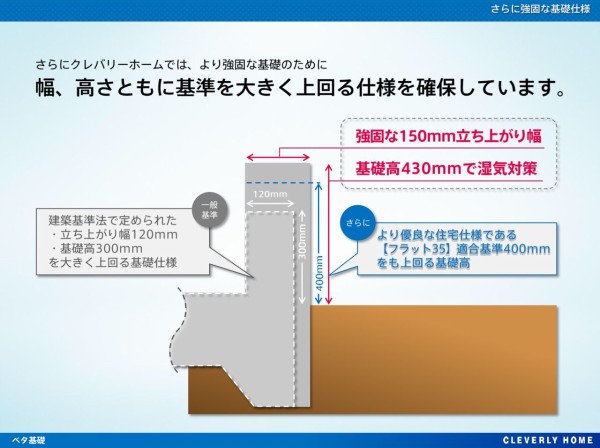

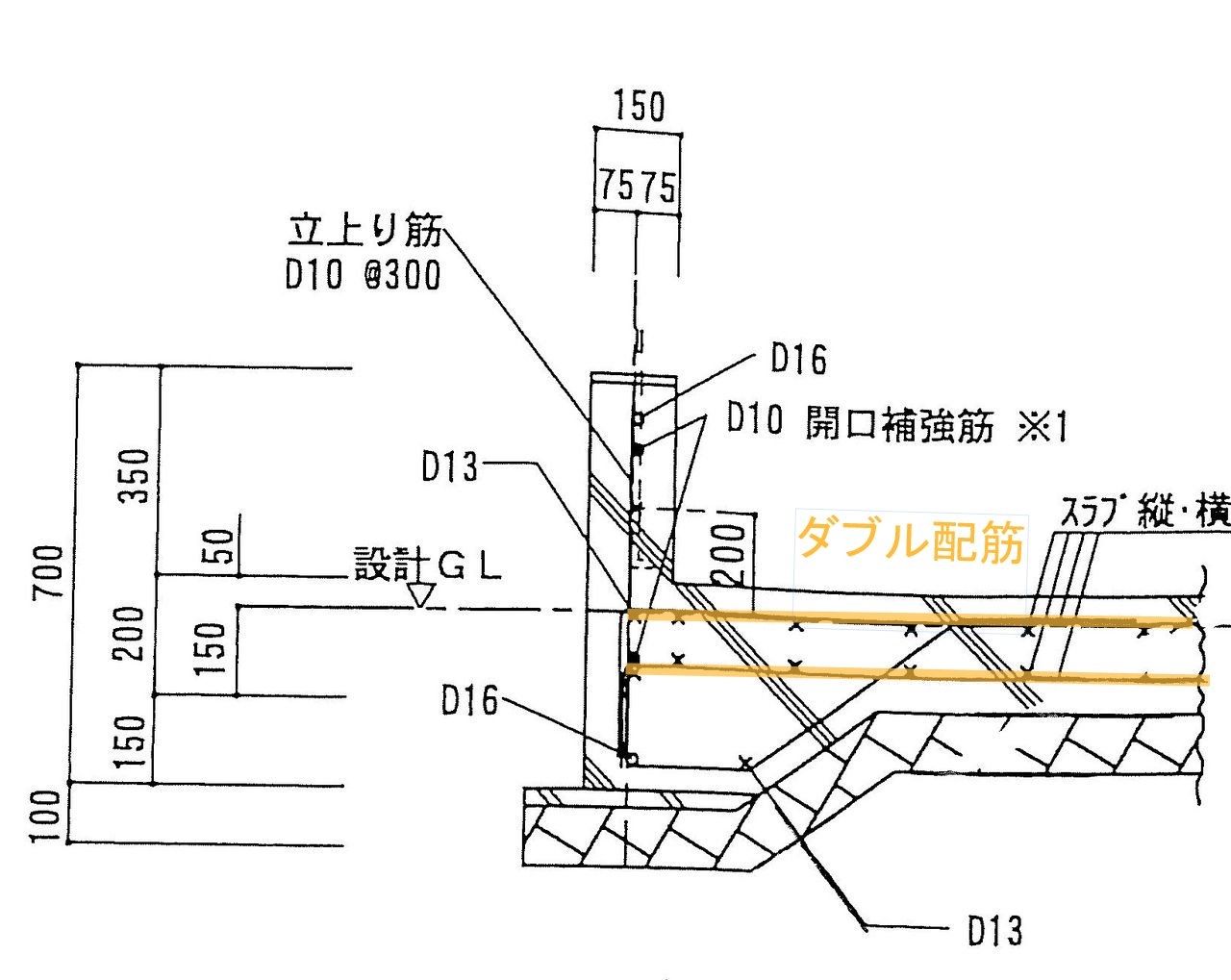

木造軸組工法住宅の改正建築基準法における建築確認申請対応の解説 改正建築基準法がH19 年6 月 日に施行されます。 今回の改正に伴う木造軸組工法住宅の建築確認に関係する主な改正事項を掲載します。 Ⅰ 申請内容の訂正等について①1階木造の丈を2725mとする案 白蟻対策には基礎の立ち上がりは04m以上必要なので 基礎の高さを045mにします。 1階木造の丈は通常3mですが3+=2725mとし、 1階床はベタ基礎の上に転ばし床にします。 ②深基礎案 建築基準法では、地盤面から基礎の高さは300㎜以上にするように定められています。 さらに基礎の高さが 400㎜以上であると防湿や防蟻に優れた性能を有する という考えで、フラット35が適用されます。

2

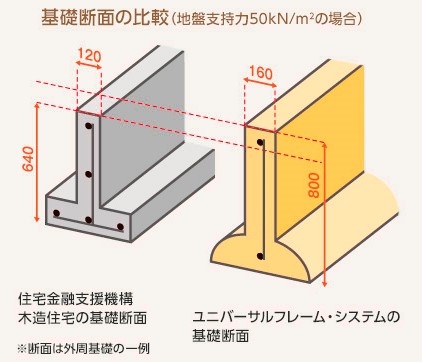

基礎が強いハウスメーカーはどこ 各社の基礎の特徴 仕様を比較してみた 宮城の家づくり情報局

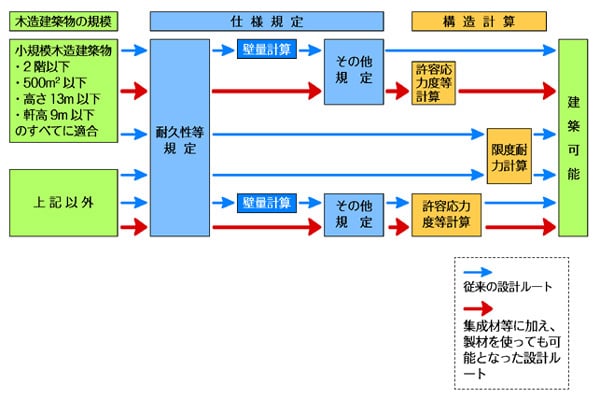

木造建築物の設計ルート 建築物を木造とする場合は、・階数が3以上 ・延べ面積が500m 2 を超える ・高さが13mを超える又は軒高が9mを超える 場合のうち、いずれかに該当する規模であるときには構造計算が必要となります。 なお、これらの規模に該当し建築基準法で規定されている木造(在来工 法)は、仕様規定によるものである。 層間変形角(rad) 0 1/60 1/30 1/ ~1/15 1/1 ~1/90 復元力 (水平力) 伝統的構法 軽微 小破 中破 大破倒壊 現代的工法 (在来工法) 小破 中破・大破 倒壊 1/10 木造建築物の変形性能建築基準法における地盤に関する規定について 1.建築基準法における構造安全性 建築基準法(以下、法)においては、地盤に関する規定として、法19 条「敷地の衛生及 び安全」が掲げられているが、構造安全性に関する具体的な記述はない。

Http Jhr Net Jp Wp Content Uploads 12 04 Ee809aab2c722fbeda Pdf

Q Tbn And9gcrqsulajrk7w8 Kiz21jhwb 2ciu7 Voyhdcmigi Rmse4dzaw Usqp Cau

建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件 (平成十二年五月二十三日) (建設省告示第千三百四十七号) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十八条第三項及び第四 建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 高さ1結果、建築基準法に 1階の床の高さの最低基準の 規定は無く、あるのは 基礎の高さは地盤面から30cm以上 という基準でした。 つまりブロック2個分の高さです。 で、なんで45cmになるのか

建築基準法って何 家を建てるときに知っておきたい基礎知識 住まいのお役立ち記事

家 土台 高さ Htfyl

基礎の違い わかりますか クレバリーホーム広島西店インフォメーション

Www Pref Nagano Lg Jp Kenchiku Kurashi Sumai Shisaku Documents 08yuki 4 3 1 Pdf

近畿建築行政会議の共通取扱い

303 基礎の高さが低い 地上部分の高さ 建築基準法で30cm以上 フラット35の仕様では40cm以上必要 平成22年3月23日 第三者住宅検査 欠陥調査 住宅検査カノム

M J Anshin Co Jp Download Filenameadd Php Image A141 4 Pdf Dir Files

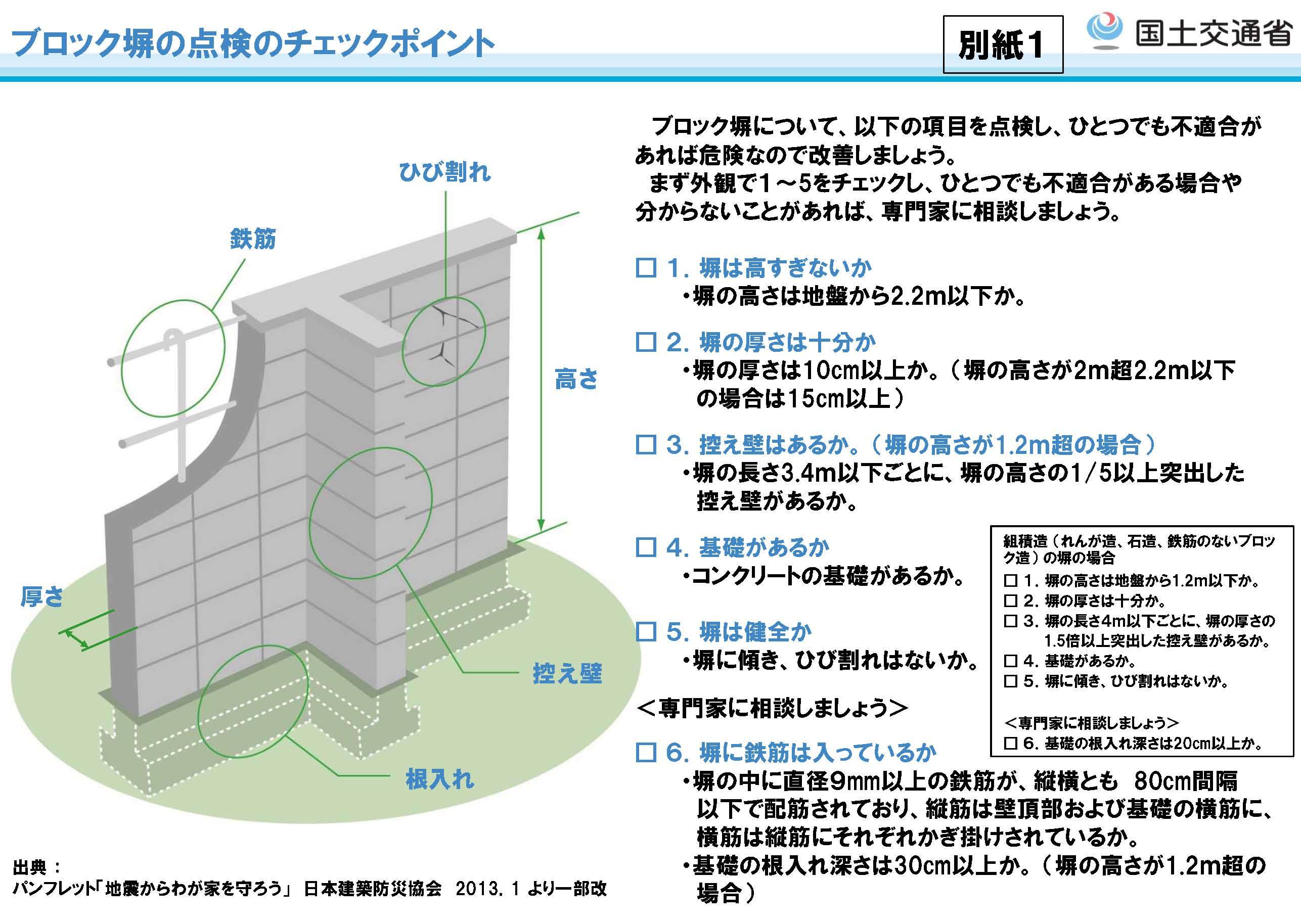

安全なブロック塀について 建築基準法 広島県

寄って子

ブロック塀を点検しましょう 前橋市

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

木造がらみの混構造をルート1で申請する 改訂版 株式会社 I 木構

高さ の測り方 日経クロステック Xtech

木造住宅 建築基準法 構造編

細田工務店 知って安心 住まいの基礎講座 6 建物の抵抗要素その4 すべてを支える床 そして基礎 細田工務店

耐震性能 基本構造 性能 無印良品の家

Http Www Chiba Jk Or Jp Kasugai 147 13 Pdf

3

ベタ基礎と布基礎 どっちが強いの の問いの意味 お知らせ ブログ Fad建築事務所

基礎が強いハウスメーカーはどこ 各社の基礎の特徴 仕様を比較してみた 宮城の家づくり情報局

基礎へのこだわり シグマ建設株式会社

ベタ基礎の真実 費用 湿気 耐震性 名古屋の高気密高断熱住宅なら 手の届く 低燃費で長持ちする家 エンズホーム

建築敷地周辺に高低差がある場合 東京都建築安全条例第6条 東京都北区

Diyの基礎工事 法律的にはどうなってる

木造四号建築物と構造の話 日経クロステック Xtech

Http Www Ehime Center Co Jp Gyoumu Wp Content Uploads 19 06 6b48c8571b17a539c98fb9e52f55ff Pdf

佐藤実 構造塾 M S構造設計 على تويتر 構造塾チャンネル 四号建築物の仕様規定とは 建築基準法第6条に 建物を規模 用途 構造種別などにより建築物を一号から四号まで 分けています その四号建築物の構造安全性確認方法が 仕様規定 として 建築基準法に

建築基準法って何 家を建てるときに知っておきたい基礎知識 住まいのお役立ち記事

木造住宅の 基礎 について解説します 後編

Http Jhr Net Jp Wp Content Uploads 12 04 Ee809aab2c722fbeda Pdf

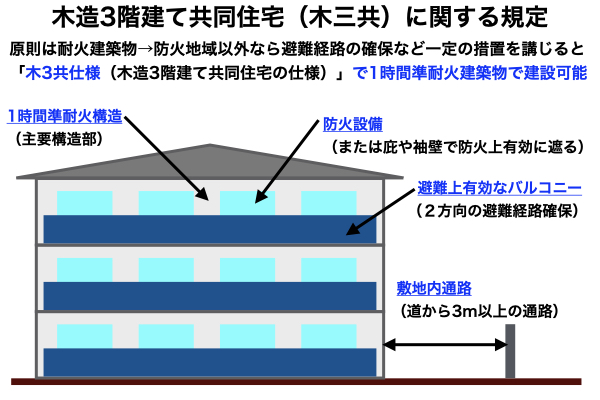

木造3階建て共同住宅 木3共 のメリットやコスト 準耐火建築物で建てる仕様とは 耐震構法se構法 大規模木造建築

べた基礎を正しく理解しよう

Vol 02 ホールダウンアンカーボルトに必要な埋込み長さが確保されている ルーム内で公開された記事

住宅の天井高さに最低限の決まりはあるの Yamakenblog

バリアフリーのための 段差のない家 設計上大切なglとflって 東京都の注文住宅ならリガードへ

基礎の高さ

改正建築基準法 関連法規 三菱電機 空調 換気 衛生

秘訣 エスネルデザインの基礎 高基礎 の3つの大きなメリット 住宅設計エスネルデザイン

住宅建物のコンクリート造基礎と木造土台1階床の地面高さ寸法 北島建築設計事務所

D344sw01m9y5en Cloudfront Net Uploads Seek Advi

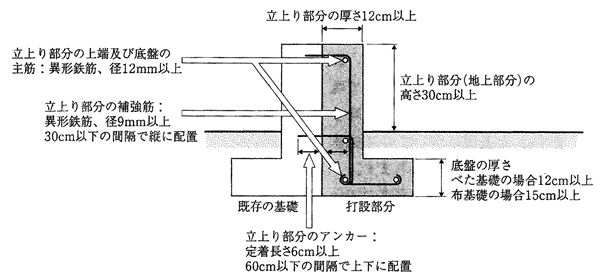

既存建築物に対する構造規定の緩和について 建築基準法第86条の7 施行令第137条の2 天草市

家 土台 高さ Htfyl

Q Tbn And9gcrqsulajrk7w8 Kiz21jhwb 2ciu7 Voyhdcmigi Rmse4dzaw Usqp Cau

木造でも高さ16m以下であれば防耐火要求無し 改正建築基準法の解説 耐震構法se構法 大規模木造建築

基礎へのこだわり シグマ建設株式会社

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

基礎へのこだわり シグマ建設株式会社

木造住宅の 基礎 について解説します 後編

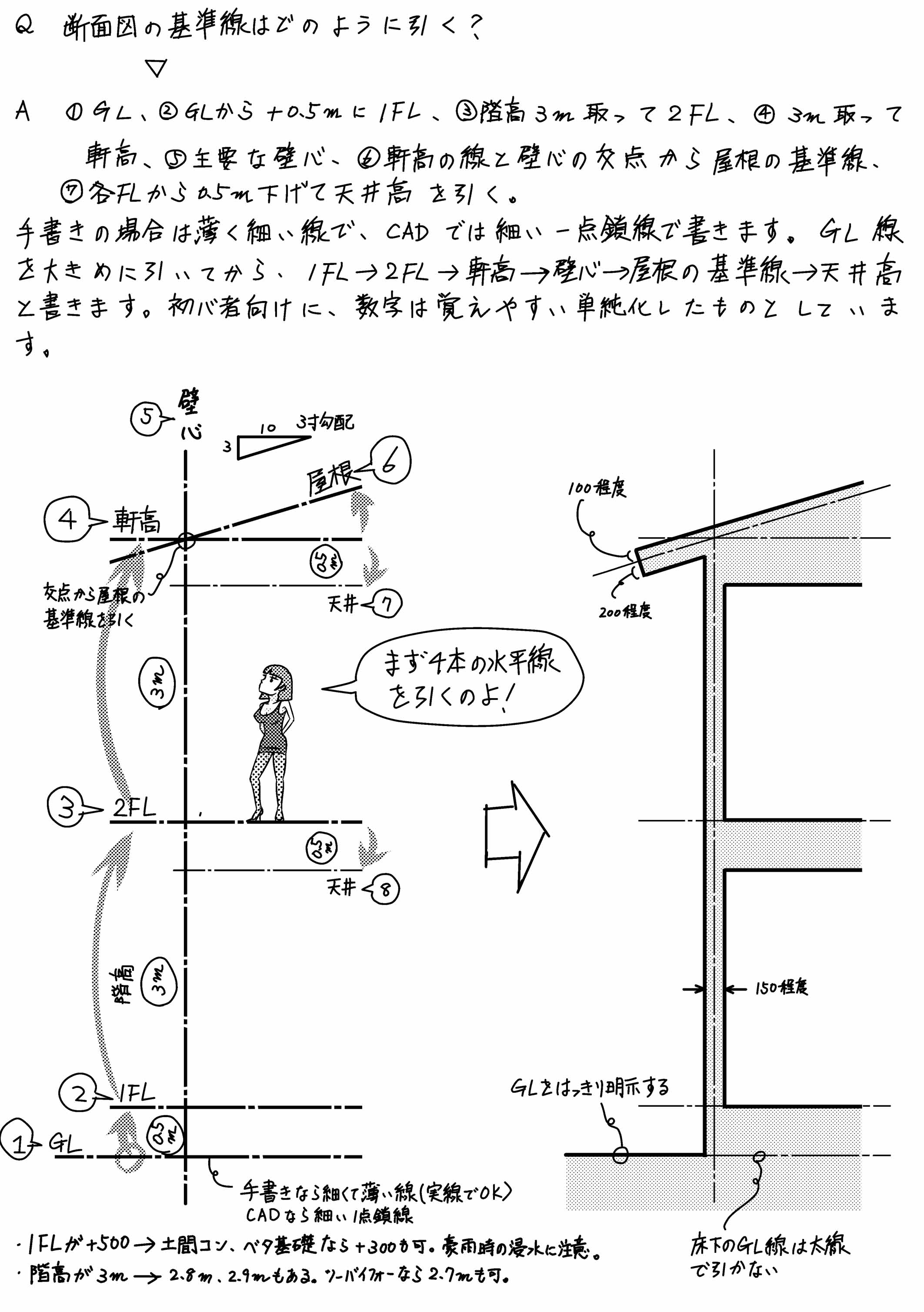

まず4本の線を引け 木造断面図の基準線はこう引け ミカオ建築館 日記 楽天ブログ

2

基礎 縁の下の力持ち 頑丈な基礎なくして安定した住まいなし ドクターmの家造りのすすめ

家 土台 高さ Htfyl

Www J Anshin Co Jp Download Filenameadd Php Image A141 4 Pdf Dir Files

新築予定です 基礎の高さは何センチが良いのでしょうか 教えて 住まいの先生 Yahoo 不動産

ベタ基礎立ち上がり寸法について 建築基準法第6条4号建築物 4号特 一戸建て 教えて Goo

栃木県 お知らせ ブロック塀等の安全対策について

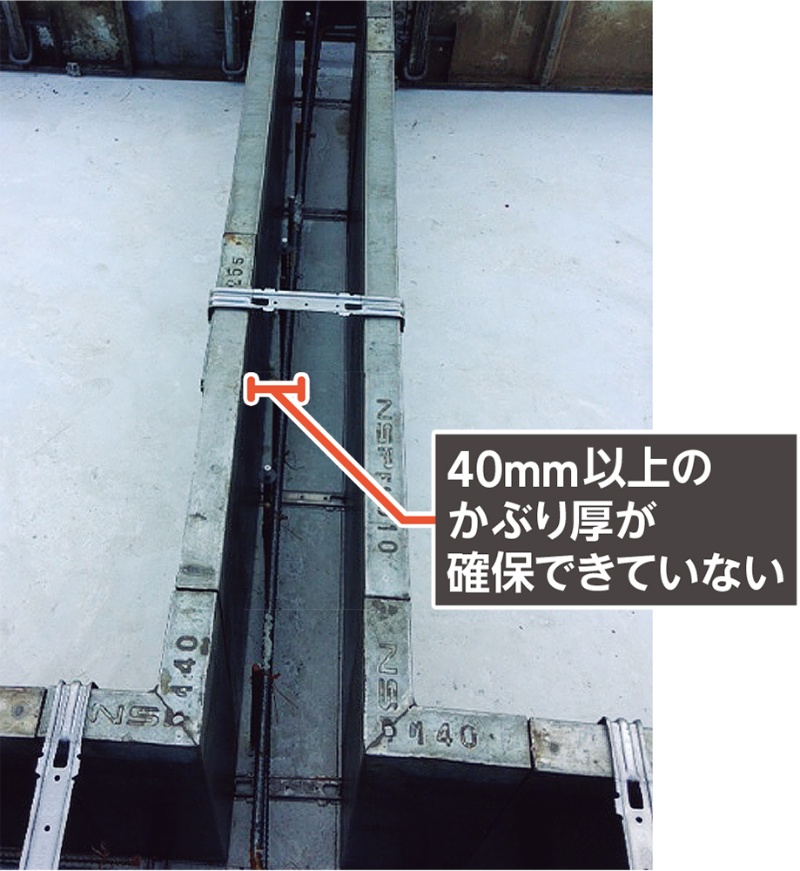

工事を止めた5mmの厚さ不足 日経クロステック Xtech

基礎が強いハウスメーカーはどこ 各社の基礎の特徴 仕様を比較してみた 宮城の家づくり情報局

大阪市 塀の安全点検について 防災 平成30年大阪府北部を震源とする地震 台風21号関連

ベタ基礎の真実 費用 湿気 耐震性 名古屋の高気密高断熱住宅なら 手の届く 低燃費で長持ちする家 エンズホーム

基礎が強いハウスメーカーはどこ 各社の基礎の特徴 仕様を比較してみた 宮城の家づくり情報局

家 土台 高さ Htfyl

基礎の立ち上がりの高さ 家づくり相談 Sumika 建築家 工務店との家づくりを無料でサポート

基礎へのこだわり シグマ建設株式会社

建築敷地周辺に高低差がある場合 東京都建築安全条例第6条 東京都北区

四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール 基礎の仕様 2 ルーム内で公開された記事

全国木材検査 研究協会

スケルトンリフォーム戸建の基礎 捨コンと床下点検の高さがなくてもよい理由と鉄筋の間隔はあなたの気持ち次第な訳

べた基礎を正しく理解しよう

布基礎とベタ基礎 素人なりに調べてみました ちいの引き出し

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

基礎の決め方

Http Jhr Net Jp Wp Content Uploads 12 04 Ee809aab2c722fbeda Pdf

基礎へのこだわり シグマ建設株式会社

ベタ基礎 布基礎の違いとは メリット デメリット を把握して最適なものを選ぼう 山口県のハウスメーカーは いえとち本舗のイエテラス

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

木造と鉄筋コンクリート造の混構造を徹底解説 耐震構法se構法 大規模木造建築

1

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎土台と地面からの床の高さ 建築家31会

要約 建築基準法 第19条 28条の2

建築基準法って何 家を建てるときに知っておきたい基礎知識 住まいのお役立ち記事

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは 入間市公式ホームページ

同 基礎設計 のブログ記事一覧 建築をめぐる話 故 下山眞司

居室の床高さ H の基準を解説 建築基準法施行令第22条 Yamakenblog

1 木造建築物の設計ルート

確認申請における 軽微な変更 の判定基準 建築基準法の規則を解説 確認申請ナビ

構造設計なら総合住販株式会社へ

目指せ マンション管理士 管理業務主任者 過去問題と解説編 建築基準法関係 1 平成30年から平成24年まで

地階 の定義とは 建築基準法の用語を図解 建築面積の緩和あり 確認申請ナビ

住宅建物のコンクリート造基礎と木造土台1階床の地面高さ寸法 北島建築設計事務所

基礎上端の高さはどれくらい ミカオ建築館 日記 楽天ブログ

べた基礎を正しく理解しよう

細田工務店 知って安心 住まいの基礎講座 6 建物の抵抗要素その4 すべてを支える床 そして基礎 細田工務店

基礎 縁の下の力持ち 頑丈な基礎なくして安定した住まいなし ドクターmの家造りのすすめ

住宅建物のコンクリート造基礎と木造土台1階床の地面高さ寸法 北島建築設計事務所

知っておきたい建築法規 建築基準法解説 抜粋

0 件のコメント:

コメントを投稿